Di era yang konon katanya penuh kebebasan, mahasiswa modern berbaris, bukan di jalanan yang berdebu, melainkan di barisan semu yang dibentuk oleh algoritma. Perut mereka tidak lagi lapar karena harga bahan pokok, melainkan karena jadwal makan yang kacau akibat begadang scroll media sosial. Mereka adalah pewaris trah agent of change, sang penjaga nilai, namun kini terperangkap dalam ironi yang melampaui logika. Dengan satu tangan, seorang mahasiswa mengunggah story di media sosial yang mengkritik kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang mencekik, sementara tangan lainnya dengan cekatan double-tap konten prank yang mempromosikan hiburan tanpa substansi yang jelas. Tawa pahit muncul ketika pergerakan digitalnya yang berapi-api harus ditunda karena ia harus bergegas mengejar absen yang nyaris terlambat, sebuah ritual ketaatan yang ironisnya sering disiasati dengan praktik titip absen.

Fenomena ini, yang sekilas terlihat sepele, bukan sekedar simbol kemalasan, melainkan gejala dari hilangnya integritas yang merambat dari hal-hal terkecil, sebuah cerminan dari kegagalan sistem yang lebih besar. Mengapa mahasiswa, yang secara historis menjadi motor perubahan, justru terperangkap dalam rebahan dan perilaku yang merusak kualitas belajar? Kemungkinan besar, ini adalah respons bawah sadar terhadap sistem pendidikan yang terasa out of touch dan transaksional, di mana tujuan akademis telah dikomodifikasi atau dikaburkan oleh kepentingan finansial dan jargon kosong. Apatisme yang terlihat bukan berarti ketidakpedulian, melainkan bentuk disengagement dari sebuah “permainan” yang mereka rasa tidak adil atau tidak relevan. Untuk memahami absurditas hari ini, perlu dipahami kegemilangan masa lalu. Gerakan mahasiswa Indonesia memiliki sejarah panjang sebagai moral force dan agent of change , yang terbukti mampu mengubah peta politik nasional. Dua episode penting menjadi fondasi historis: Gerakan ’66 dan Reformasi ’98.

Gerakan Mahasiswa 1966, yang dimotori oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), berawal dari rasa ketidakpuasan terhadap krisis ekonomi dan politik era Orde Lama. Mahasiswa mengajukanTri Tuntutan Rakyat atau Tritura—pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI), perombakan kabinet Dwikora, dan penurunan harga barang—yang akhirnya terwujud dengan keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Gerakan ini berhasil menumbangkan kepemimpinan Presiden Soekarno, namun keberhasilannya tidak lepas dari dukungan kuat militer, khususnya Angkatan Darat. Tiga dekade kemudian, sejarah seolah berulang. Gerakan Reformasi 1998, yang juga muncul dari rasa ketidakpuasan atas kondisi sosial, ekonomi, dan politik, berhasil menumbangkan rezim otoriter Orde Baru. Berawal dari krisis moneter dan tuntutan perbaikan ekonomi, gerakan ini memuncak setelah tragedi Trisakti dan melahirkan 6 Agenda Reformasi: mengadili Soeharto dan kroninya, amandemen UUD 1945, otonomi daerah, penghapusan Dwifungsi ABRI, pemberantasan KKN, dan penegakan supremasi hukum. Berbeda dengan Gerakan ’66, gerakan ’98 lebih mandiri dan tidak menjadi bagian dari organisasi ekstra kampus atau partai politik manapun.

Dalam konteks genealogi ini, pemikiran Nurcholish Madjid dan Azyumardi Azra menjadi landasan intelektual yang fundamental. Nurcholish Madjid, melalui gagasannya tentang rasionalisasi dan sekularisasi menegaskan bahwa perjuangan substansial lebih penting dari pada formalitas ideologi politik. Slogannya yang terkenal, “Islam Yes, Partai Islam No”, adalah sebuah penegasan bahwa substansi keadilan dan kemakmuran masyarakat harus diutamakan di atas formalitas politik keagamaan. Sementara itu, Azyumardi Azra, yang dikenal sebagai “guru para intelektual sejati,” menekankan pentingnya berpikir kritis dan komitmen moral. Ia sering menganjurkan mahasiswa untuk produktif menulis setiap hari, sebagai cara untuk mengasah otak dan menanggapi isu-isu dengan pandangan yang terinformasi dan bertanggung jawab.

Jika perjuangan masa lalu adalah melawan tirani politik, perjuangan hari ini adalah melawan tirani yang lebih halus: kapitalisasi pendidikan, jargon kosong, dan aktivisme yang kehilangan substansi. Realitas ini menciptakan kontradiksi yang satir, sebuah seni kritik yang absurd.

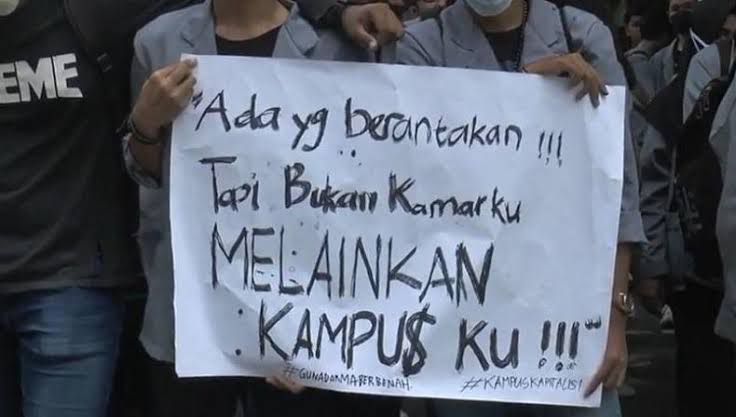

Komodifikasi pendidikan menjadi isu sentral. Kenaikan UKT yang drastis menjadi bukti nyata di mana pendidikan, yang seharusnya menjadi hak, kini diperlakukan sebagai komoditas bisnis. Laporan menunjukkan kenaikan UKT yang signifikan di beberapa perguruan tinggi, seperti di Universitas Soedirman (Unsoed) yang naik hingga 500% untuk prodi tertentu. Universitas Indonesia (UI) juga mengubah skema UKT-nya dari 11 kelompok menjadi hanya 5, yang mengakibatkan kenaikan biaya yang dirasakan terutama oleh mahasiswa di atas golongan 2. Fenomena ini berakar pada perubahan status Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menjadi PTN-Berbadan Hukum (PTN-BH) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Status ini memberikan otonomi finansial yang luas, namun pada praktiknya, mengubah kampus menjadi entitas bisnis yang mencari keuntungan. Mahasiswa, yang seharusnya menjadi moral force, kini direduksi menjadi konsumen yang membayar mahal.

Ironi lain datang dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Meskipun digambarkan sebagai langkah revolusioner untuk menyiapkan lulusan yang tangguh, program ini justru dikritik karena menciptakan masalah struktural baru. Kritikan mahasiswa kepada Komisi X DPR menunjukkan berbagai permasalahan, mulai dari ketimpangan akses antara perguruan tinggi dengan akreditasi berbeda, masalah teknis seperti keterlambatan pencairan insentif, hingga kerentanan sosial di mana mahasiswa magang dieksploitasi dengan tuntutan kerja penuh waktu tanpa perlindungan yang memadai. Program ini, alih-alih membebaskan, justru menciptakan penjara birokrasi dan ketidak setaraan baru. Jargon merdeka menjadi kosong ketika gagal diimplementasikan secara adil dan transparan.

Akhirnya, ada aktivisme di ruang digital. Media sosial memang telah menjadi alat mobilisasi massa yang efektif , memicu aksi nyata melalui tagar-tagar populer seperti #GejayanCalling. Namun, ruang ini juga melahirkan slacktivism aktivisme malas di mana partisipasi hanya sebatas likes dan shares tanpa aksi nyata. Aktivisme menjadi sebuah attention economy yang lebih mementingkan viralitas dari pada substansi. Generasi Z, yang dianggap apatis, sebenarnya memiliki pandangan negatif terhadap politik yang mereka anggap “kacau, rumit, dan berantakan”. Kelebihan informasi di media sosial, ironisnya, justru sering memicu penyebaran hoaks dan propaganda. Di tengah absurditas ini, perjuangan baru harus dirumuskan. Bukan hanya untuk melawan pemerintah, tetapi untuk melawan kepasrahan yang menggerogoti dari dalam. Inilah manifesto baru, sebuah proklamasi untuk menjadi manusia seutuhnya di era digital yang teralienasi:

Demokrasi Intelektual, Melawan Komersialisasi. Menuntut reformasi total pada sistem pendidikan tinggi dengan mengembalikan orientasi kampus sebagai ruang publik dan moral, menolak status PTN-BH, dan memperjuangkan pendidikan sebagai hak konstitusional, bukan lahan bisnis. Keadilan Pendidikan, Bukan Sekadar Kesetaraan Akses. Menuntut penetapan UKT yang adil dan transparan, menghapus Iuran Pengembangan Institusi (IPI), dan memastikan bahwa pintu kampus terbuka lebar bagi setiap warga negara tanpa memandang status ekonomi. Keadilan Ekologis, Melawan Kepasrahan Konsumtif. Mengangkat isu lingkungan dan iklim sebagai agenda sentral perjuangan, dari level mikro green lifestyle di kampus hingga advokasi kebijakan di level makro. Ini adalah pergeseran dari perjuangan politik klasik ke perjuangan eksistensial.

Solidaritas Gender, Mengakhiri Patriarki di Rumah Sendiri. Menyerukan internalisasi kesetaraan dan keadilan gender di dalam organisasi mahasiswa sendiri, sebagai prasyarat untuk menjadi agent of change yang otentik dan utuh. Aktivisme Substansial, Melampaui Jargon & Tagar. Menegaskan kembali pentingnya aksi nyata di lapangan dan menolak slacktivism yang dangkal. Media digital harus menjadi alat, bukan tujuan. Gerakan yang sesungguhnya harus hidup di luar layar, bukan hanya di dalamnya. Pendidikan sebagai Pembangkit Kesadaran, Bukan Pabrik Pekerja. Menuntut revisi total program MBKM, memastikan kurikulum tidak hanya berorientasi pada pasar kerja, tetapi juga pada pembentukan karakter, literasi kritis, dan kesadaran sosial yang tinggi.

Mahasiswa masa lalu berjuang melawan penjajahan fisik dan politik, sementara mahasiswa masa kini berjuang melawan “penjajahan” yang lebih halus: kapitalisme pendidikan, slacktivism yang menggerogoti idealisme, dan apatisme yang dibalut gimmick politik. Manifesto Mahasiswa Abad 21 bukan hanya daftar tuntutan kepada pemerintah, melainkan sebuah seruan untuk kembali menjadi manusia. Melawan alienasi digital, melawan komodifikasi diri, dan melawan tawa yang kosong. Tawa yang tersisa di tengah runtuhnya cita-cita adalah tawa yang pahit, yang menyadari absurditas keadaan, tetapi menolak untuk menyerah pada kekalahan. Perjuangan sejati bukanlah di jalanan atau di media sosial, tetapi di dalam diri, melawan kemalasan, kelalaian, dan kepasrahan yang mengancam untuk memadamkan api perjuangan mahasiswa. Ini adalah perjuangan untuk kembali menemukan substansi, sebab hanya substansi yang bisa melawan the death of meaning.

Penulis : Lathif Muzaqi